クリニックのチームビルディングを統率する院長先生は、メンバーに対して的確な指示や指導、アドバイスなどを行う必要があります。

また、このときに採用すべき考え方の一つに、“パス・ゴール理論”というものがあります。

今回は、こちらの概要や詳細について解説したいと思います。

パス・ゴール理論の概要

パス・ゴール理論は、経営学者のロバート・ハウスによって提唱された理論で、リーダーシップ条件適応理論の一つです。

こちらは、リーダーシップの本質について、「メンバーが目標を達成するために、リーダーがどのような道筋を通れば良いかを示すことである」と定義したものです。

| パス | メンバーが通る道筋、リーダーの手段 |

| ゴール | メンバーの目標達成、モチベーション向上 |

つまり、メンバーの目標達成を助けることはリーダーの務めであり、そのために必要な方向性や支援を与えることは、メンバーや組織全体の目標達成につながるということです。

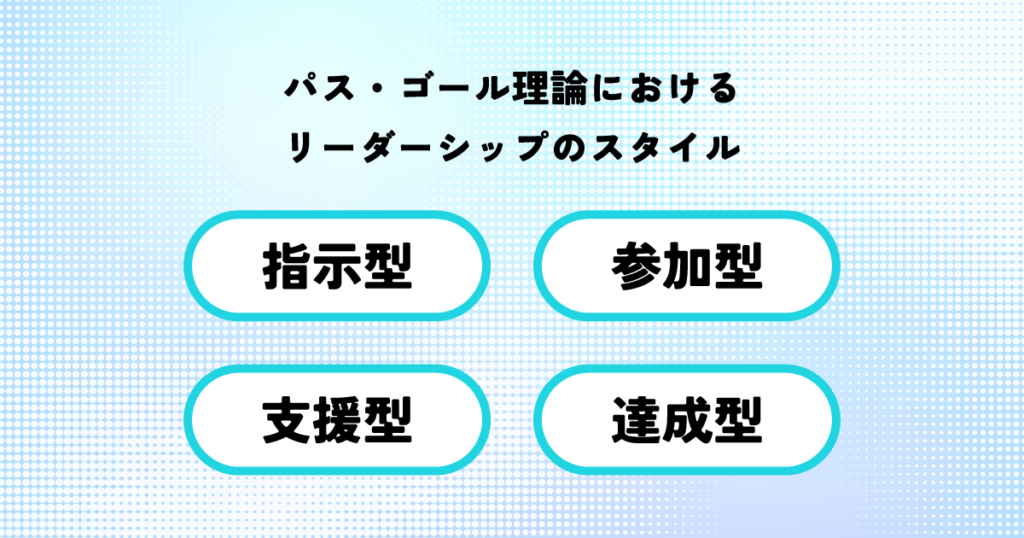

パス・ゴール理論におけるリーダーシップのスタイル

パス・ゴール理論では、リーダーシップのスタイルを以下の4つに分類しています。

・指示型

・支援型

・参加型

・達成型

指示型

指示型リーダーシップは、与えられた課題を達成する方法、工程について、リーダーからメンバーに対し、具体的に示すというものです。

タスクが曖昧であったり、チームにコンフリクト(争い)があったりする場合などに有効です。

また、メンバーの自立性や経験値が不足している場合も、こちらのリーダーシップが必要になります。

支援型

支援型リーダーシップは、メンバーの状態を気遣い、配慮を示すタイプのリーダーシップです。

タスクが明確な場合や、リーダーとメンバー間の権限の差が明確な場合などに効果を発揮するもので、リーダーは必要に応じてメンバーのサポートを行います。

参加型

参加型リーダーシップは、リーダーとしての決定、決断を下す前に、メンバーに対して意見を求め、活用するというものです。

こちらのリーダーシップにより、メンバーが直接意思決定プロセスに関与できるようになり、各メンバーが選んだ目標を達成するために、努力を重ねるようになる可能性があります。

チームビルディングに高い能力、自立性を持ったメンバーが集まっている場合や、自己解決欲のあるメンバーが多い場合などは、こちらのリーダーシップを用いるのが有効です。

達成型

達成型リーダーシップは、あえて高い目標を設定し、メンバーに対して努力を求めるというものです。

こちらは、困難で曖昧なタスクであっても前に進めたい場合に、努力をすれば業績の向上につながるという期待により、メンバーを動機づけるためのリーダーシップです。

院長先生はリーダーシップを使い分ける必要がある

チームビルディングでパス・ゴール理論を採用する場合、院長先生は上記のリーダーシップを臨機応変に使い分けなければいけません。

例えば、メンバーの能力が低い初期段階では、指示型リーダーシップをメインにしても良いですが、メンバーの能力が向上し、コンフリクトもほとんど発生しなくなった段階においては、適宜他のリーダーシップを採り入れていく必要があります。

もちろん、メンバーやチームビルディング全体の目標を達成するだけでなく、各メンバーのモチベーションを維持し、チームとしての結束力を失わないように工夫することも大切です。

まとめ

ここまで、チームビルディングで採用すべきパス・ゴール理論について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

メンバーが目標という名のゴールを決めるためには、リーダーからの的確なパスが必要不可欠です。

また、リーダーはチーム全体を俯瞰し、状況に応じてパスの出し方も変える必要があります。

もし、パス・ゴール理論以外の方法でも、チームビルディングのメンバーを育成したいというのであれば、3up Projectの活用がおすすめです。