企業などの組織は、従業員の能力が発揮されなければ成り立ちません。

こちらは当然、クリニックのチームビルディングにも言えることであり、常に人材教育に効果的な取り組みを行う必要があります。

今回は、チームビルディングにARCSモデルを採り入れるメリットを中心に解説します。

ARCSモデルの概要

ARCS(アークス)モデルは、学習意欲に関わる要因を4つに分類し、それぞれの側面から学習者(メンバー)に対して戦略的にアプローチする考え方です。

1983年、教育心理学者のジョン・ケラーによって提唱されました。

教育現場でのデータ分析と研究結果をもとに提唱された、学習意欲向上のための動機付けのモデルであり、近年は企業における活用例が増加しています。

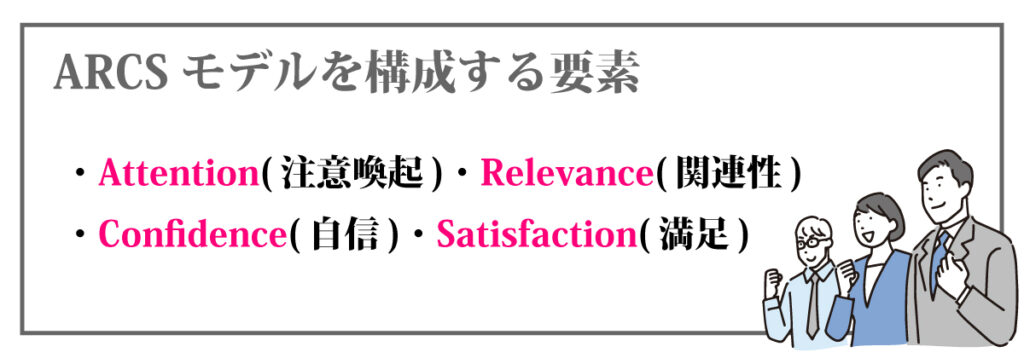

ARCSモデルを構成する要素

ARCSモデルは、以下の4つの要素で構成されています。

・Attention(注意喚起)

・Relevance(関連性)

・Confidence(自信)

・Satisfaction(満足)

各要素について詳しく説明します。

Attention(注意喚起)

Attentionは、部下の興味や好奇心、探求心を刺激するものです。

これにより、メンバーのやる気を引き出すためのきっかけづくりを行います。

具体的には新たにICTツールを学びに導入したり、研修にグループワークやアクティビティを採り入れたりすることなどが挙げられます。

Relevance(関連性)

Relevanceは、メンバーに“自身の業務に役立つ”という実感を持たせ、やりがいを感じられるようにします。

言い換えると、目標達成のために本人が積極的に取り組めるような指導です。

Confidence(自信)

Confidenceは、成功体験を味わってもらうことで「やればできる」という自信を持たせることを意味します。

例えば学習や業務の間に簡単な小テストを実施する、その小テストの難易度を徐々に上げていくといった方法です。

Satisfaction(満足)

Satisfactionは、目標を達成したメンバーに対し公平な評価を行い、満足させることです。

学習意欲を次の学習や業務につなげ、持続させるためには、メンバーの努力が報われるような配慮が必要です。

これらの要素をメンバーに体験させることにより、モチベーションが維持できるように工夫されているのがARCSモデルです。

チームビルディングにARCSモデルを導入するメリット

クリニックのチームビルディングにARCSモデルを導入すれば、メンバーが主体的に学びや業務に取り組むようになります。

院長先生は、クリニックのチームビルディングにおけるリーダーですが、目標達成のための業務の大部分を担うわけではありません。

業務はあくまでメンバーを中心に進められるものであり、各々が主体性を持つことはとても重要です。

またARCSモデルでは、学習を業務に活かせる環境を与えることで、自信や満足感を育むことができます。

こちらはさらなる学習や成長につながり、組織全体の生産性向上にも寄与します。

ARCSモデルを導入する際に気を付けたいこと

チームビルディングの人材教育にARCSモデルを活用する場合は、まず課題を分析し、その原因が4つの要因のどれに該当するのかを考えます。

しかし、メンバーの学習意欲がなかなか上がらない場合、常に4つの要因のいずれか1つだけに該当するとは限りません。

方策によっては、2つ以上の要因に関連する場合もあります。

また学習意欲を高める方策は、多ければ多いほど良いというわけではありません。

どれだけ良い方法であっても、やりすぎると逆効果になってしまいます。

そのため、内容やタイミング、量のバランスを考えながら方策を検討することが大切です。

まとめ

院長先生は、チームビルディングのメンバーを育てる役割を持っていますが、その場その場で指導や教育を行うのは効率的ではありません。

やはり今回解説したARCSモデルのように、前もって育成のポイントを押さえながら、仕組み化して人材教育を行うことが重要です。

もしARCSモデルだけでは不十分だというのであれば、3up Projectなどアウトソーシングの研修・セミナーも活用するようにしましょう。