クリニックのチームビルディングにおいて積極的にメンバーと交流すべきなのは、全体を統率する院長先生です。

そのため、まずは院長先生がポイントを押さえたコミュニケーションを実践し、メンバーにも普及させることが望ましいです。

今回は、チームビルディングのコミュニケーションで実践したい10個の項目を解説します。

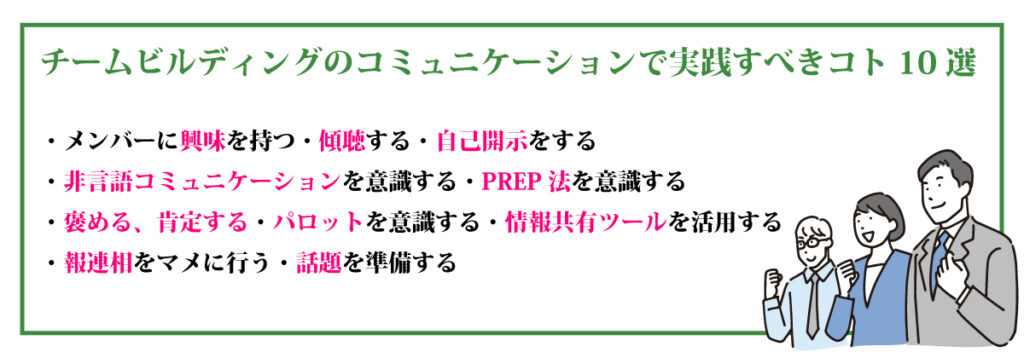

チームビルディングのコミュニケーションで実践すべきコト10選

以下の取り組みは、円滑なコミュニケーションを実現するにあたって必要なことです。

・メンバーに興味を持つ

・傾聴する

・自己開示をする

・非言語コミュニケーションを意識する

・PREP法を意識する

・褒める、肯定する

・パロットを意識する

・情報共有ツールを活用する

・報連相をマメに行う

・話題を準備する

各項目について詳しく説明します。

メンバーに興味を持つ

院長先生は、まずメンバーに興味を持つことが大切です。

興味を持たなければ、こちらから積極的にコミュニケーションを取れませんし、相手の意見や話も頭に入ってきません。

傾聴する

傾聴とは、相手の話を遮らず、しっかりと聞くことを意味しています。

チームビルディングのメンバーと接するときは、患者さんと接するときと同じように、とにかく話を聞くことを心掛けましょう。

自己開示をする

自己開示は、自身の考えや感情を適度に伝えることです。

こうすることにより、院長先生はメンバーとより深い話ができる上に親近感を覚えてもらうことができ、距離を縮められます。

非言語コミュニケーションを意識する

非言語的コミュニケーションは、文字通り言語以外のコミュニケーション法です。

例えば目を合わせる、うなずくといった行動を意識すれば、よりスムーズなコミュニケーションが実現できます。

PREP法を意識する

PERP法は、結論から話して次に理由を説明し、最後に具体的な内容を伝えるというコミュニケーション手法の一つです。

結論や理由を先に持ってくることにより、メンバーに対し内容を分かりやすく伝えられるという効果があります。

褒める、肯定する

メンバーと会話するとき、院長先生はとにかく褒めたり肯定したりすることが大切です。

例えば「〇〇がうまいね」「その意見は正しいと思うよ」といった言葉をかけることで、モチベーションを高めつつ良好な関係性を築けます。

パロットを意識する

パロットとは、日本語でいうオウム返しのことを指しています。

例えばメンバーが「〇〇に行ってきました」と言ったとき、「そうなんだ、○○に」と返すだけでも、しっかり話を聞いていることが伝わります。

情報共有ツールを活用する

情報共有ツールとは、院内SNSやビジネスチャットなどのことを指しています。

これらを活用することにより、院長先生とメンバーだけでなく、メンバー間のコミュニケーションも活発になることが予想されます。

報連相をマメに行う

報連相は、業務における報告・連絡・相談です。

こちらは部下から上司に行うというイメージがありますが、院長先生からメンバーに対してもしっかり行うことが大切です。

実施することで業務上のトラブルを未然に防ぎ、信頼関係を築けるからです。

話題を準備する

院長先生がメンバーと会話する際は、事前に話題を準備しておくことが望ましいです。

例えば時事ネタや共通の趣味など、話題を用意しておくことにより会話のきっかけをつくり、コミュニケーションを活発にすることができます。

まとめ

チームビルディングのメンバーが一丸となって業務に取り組まなければ、目標を達成するのは難しくなります。

またメンバーのチームワークを高めるには、やはり普段からお互いが適切なコミュニケーションを意識しなければいけません。

もちろんメンバーには医療従事者としてのスキルも必要であるため、3up Projectを活用した教育や育成にも力を入れましょう。