クリニックのチームビルディングを統率するのは院長先生ですが、その他にも優秀なメンバーがいなければ、目標を達成するのは難しくなります。

また、このようなキーマンが退職してしまうと、チームビルディングは負のスパイラルに陥ります。

今回は、キーマンの退職による影響とそれを防ぐ方法について解説します。

チームビルディングのキーマンが退職することの影響

チームビルディングにおいて、主に現場で業務を遂行するのはメンバーです。

またそのメンバーの中には、優秀でリーダーシップもあるキーマンが1人くらいは存在するものです。

しかしキーマンが退職してしまうと、他のメンバーが「この職場に未来はない」と考え、続々と後を追うように退職することがあります。

こちらがもっとも避けたい負のスパイラルです。

またキーマンの人柄が良く、多くのメンバーから慕われているような人物であった場合、残されたメンバーのモチベーションが低下するおそれもあります。

「この人がいないと働く意味がない」と考えるようになるということです。

そのため、できる限りキーマンの退職は食い止めなければいけません。

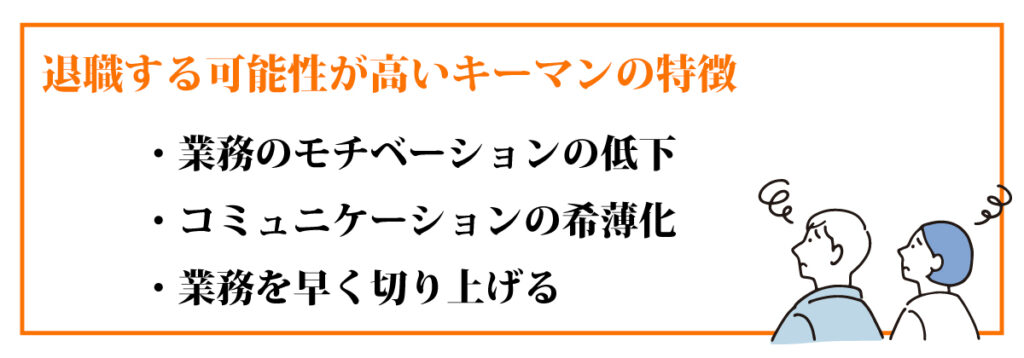

退職する可能性が高いキーマンの特徴

退職する可能性が高いキーマンには、以下のような特徴があります。

・業務のモチベーションの低下

・コミュニケーションの希薄化

・業務を早く切り上げる

各項目について詳しく説明します。

業務のモチベーションの低下

退職が近いキーマンは、業務のミスが増えたり、そのミスに対して反省しなかったりするようになります。

また業務を他のメンバーに押し付けたり、業務の効率が明らかに低下したりすることもあります。

コミュニケーションの希薄化

退職を考えているキーマンは、職場への関心が薄れ、メンバーと積極的にコミュニケーションを取らないようになります。

例えば挨拶をしなかったり、ミーティングでの発言が減ったり、雑談をする機会が減ったりといったケースです。

業務を早く切り上げる

退職を検討しているキーマンは、次の職場への転職活動をすでに開始していることもあります。

そのため退社時間が早くなったり、単独行動が増えたり、新しいプロジェクトへの参加を避けたりするようになります。

キーマンの退職を防ぐための対策

チームビルディングにおけるキーマンの退職を防ぐには、まず話し合いの場を設けることが大切です。

具体的には、退職しようと考えていたキーマンの不満や不安を聞き、院長先生が一緒に問題点を見つけることから始めます。

例えば業務量の多さが退職を考える理由である場合は、状況を正確に把握し、業務量の調整やフォロー体制の整備を行います。

人間関係が問題の場合は、部署の配置換えなどで対応すべきです。

もちろん、場合によってはすぐに問題点が改善できない可能性もあります。

このようなケースでも、改善の姿勢を見せることにより、思いとどまってくれる可能性があります。

またメンタルヘルスの不調が原因の場合、産業医と連携して指導を受けることも大切です。

調子が悪いときはついネガティブ思考になってしまいため、心身を回復させることで退職を考え直してくれるかもしれません。

もし業務を継続しながらの改善が困難なのであれば休職を提案し、キーマンの心身の健康を最優先に考えましょう。

ちなみに残業や過労が原因の場合、キーマンだけでなく他のメンバーも同じ悩みを抱えている可能性があるため、注意してください。

まとめ

チームビルディングのメンバーを最終的にまとめ上げるのは、クリニックの長である院長先生の役目です。

しかし、すべてのマネジメントを院長先生が行うわけではないため、リーダー的存在の優秀なメンバーは適宜ケアしてあげなければいけません。

もちろん他のメンバーのケアも欠かさず行い、効率的に医療従事者としてのスキルを上げるためには3up Projectも活用すべきです。