チームビルディングのメンバーを正しく教育することで、すべての人材のスキルを活かし、目標を達成するという本来の形が出来上がります。

しかし、中にはメンバーの教育方法が適切でないところもあります。

今回は、チームビルディングの間違ったメンバー教育の仕方を中心に解説します。

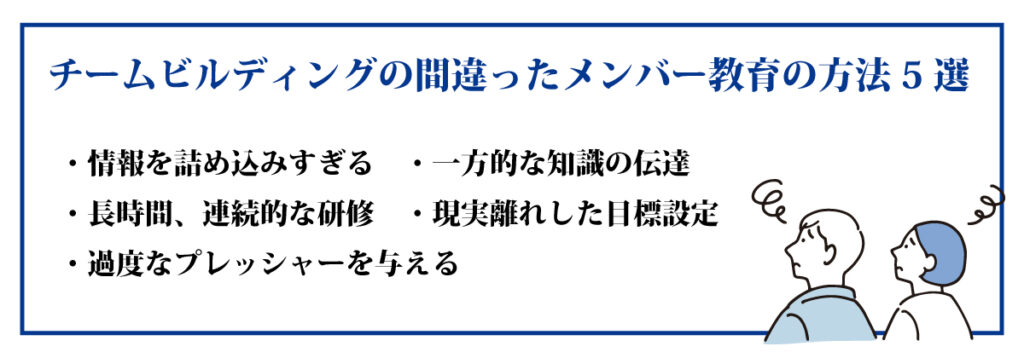

チームビルディングの間違ったメンバー教育の方法5選

以下の方法は、チームビルディングのメンバー教育の方法として正しくありません。

・情報を詰め込みすぎる

・一方的な知識の伝達

・長時間、連続的な研修

・現実離れした目標設定

・過度なプレッシャーを与える

各項目について詳しく説明します。

情報を詰め込みすぎる

チームビルディングでメンバーを教育する際は、情報をあれこれ詰め込みすぎてはいけません。

特に人材不足のクリニックなどでは、「早くメンバーを育てなければ」と情報過多になりがちですが、こちらは不適切な教育方法です。

研修などで大量に情報を詰め込もうとすると、メンバーはすべてを吸収しきれず、理解度や定着度が低下します。

一方的な知識の伝達

一方的な知識の伝達も、チームビルディングのメンバー教育の方法としては正しくありません。

こちらは言い換えると、院長先生などがメンバーに対し“教えすぎる”ことを指しています。

1から10まですべて手取り足取り教えていると、メンバーが自身で考える機会を失い、自律的な成長が妨げられます。

長時間、連続的な研修

あまりに長時間にわたる研修や、自由時間をほとんど与えないいわゆる缶詰め状態の研修は、チームビルディングにおいて実践すべきではありません。

このような方法は、参加するメンバーの集中力やモチベーションを低下させることにつながります。

現実離れした目標設定

チームビルディングにおける間違ったメンバー教育の方法としては、現実離れした目標設定をすることも挙げられます。

特に新人のメンバーに対し、非現実的なハードルを設定することは良くありません。

さらに、このような目標を達成できない場合に激しく叱責するなどの行動は、自信を失わせ、モチベーションを著しく低下させます。

過度なプレッシャーを与える

チームビルディングのメンバー教育を行う際は、できる限りメンバーにプレッシャーを与えないことも大切です。

教育した内容をすぐに実践させたり、常に高いパフォーマンスを求めたりすることは、メンバーのプレッシャーにつながります。

またこちらは大きなストレスを引き起こし、心身の健康を損なわせるリスクがあるだけでなく、メンバーの離職率も上昇させる可能性があります。

チームビルディングにおける適切なメンバー教育

チームビルディングの質を向上させるためには、メンバー教育の個別化と自己主導学習の導入が求められます。

一律の研修ではなく、個々の能力やペースに合わせた学習機会を提供することで、情報過多を防ぎます。

ここでいう自己主導学習には、オンライン学習や自己学習プログラムなどが含まれます。

また過度に厳しいノルマではなく、個人の成長に合わせた現実的な目標を設定し、ポジティブなフィードバックを行うことも大切です。

さらに、クリニックの院長先生はすぐに答えを教えず、メンバー自身に考えさせ、成長を促す姿勢で接することが重要です。

ちなみに、研修で学んだ内容を現場で実践できるよう、定期的な面談やコーチングを実施し、知識の定着を図るのもポイントです。

まとめ

どれだけ院長先生が多くの知識を伝達しても、それがメンバーに定着しなければ意味がありません。

また一度モチベーションが低下してしまったメンバーについては、これまでと同じような方法ではスキルを向上させることが難しいです。

このような場合、モチベーションの回復を促す取り組みの一環として、3up Projectなど外部の研修に参加させることも考えましょう。